Le pitch : Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s’écroule le jour où elle rentre de l’école avec un tatouage sur le bras.

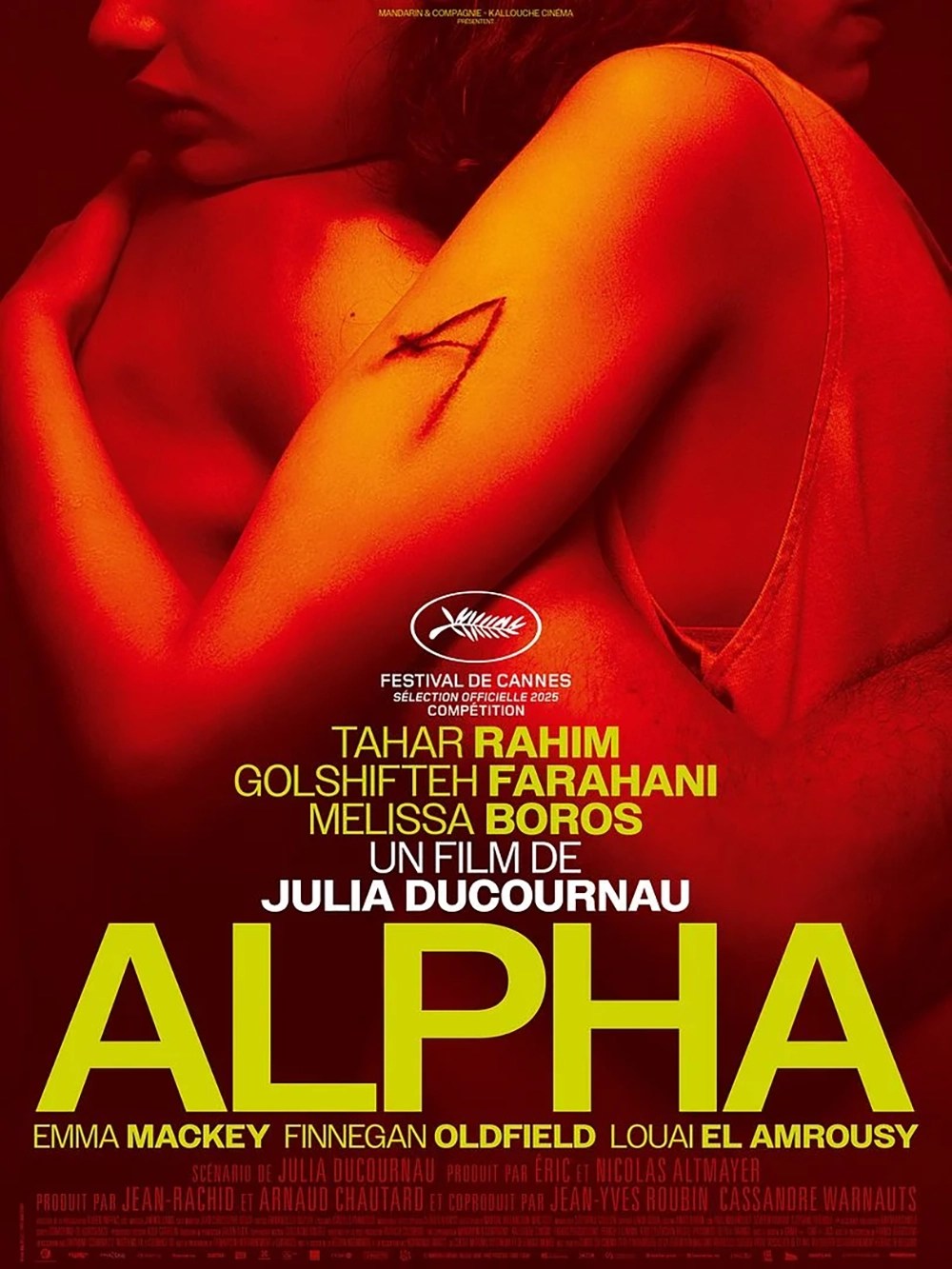

4 ans après son dernier film, Julia Ducournau est de retour avec un nouveau film, Alpha, promu par une affiche promotionnelle tout simplement affreuse (celui avec le portrait de l’héroïne avec une expression inconfortable) et un flou artistique sur le synopsis. Depuis Grave, son premier long acclamé à Cannes pour son audace soi-disant gore, on lui colle une étiquette de « nouvelle voix irrévérencieuse du cinéma français » (ce qui est un délire quand on sait que Coralie Fargeat existe). Perso, j’ai toujours trouvé cette réputation un peu surfaite, malgré mon vrai coup de cœur pour Titane, qui assumait pleinement son délire baroque et viscéral. Alors quand Alpha a débarqué, j’ai voulu tenter l’expérience en espérant (vaguement) être surprise.

Julia Ducournau délaisse le terrain du body-horror frontal pour se lancer dans un méli-mélo narratif qui veut tout embrasser sans jamais trouver son axe : chronique adolescente, drame familial, réflexion sur la culpabilité et… plongée dans les débuts du Sida (?!). Alpha s’éparpille et se perd en voulant explorer les genres. Le film promettait une héroïne de 13 ans en pleine révolte, mais ce qui intéresse vraiment la réalisatrice, c’est le retour de l’oncle drogué et ses démons, entre flashbacks, culpabilité de la mère/soeur médecin et visions troublantes qui brouillent la frontière entre le cauchemar et la réalité.

Le problème, c’est que cette mécanique tourne à vide. Alpha retrouve les travers de Grave : une volonté de choquer ou de troubler, mais surlignée à gros traits, sans subtilité, tout en revisitant son rapport au corps comme Julia Ducournau l’avait fait dans Titane. Les personnages contaminés qui se transforment en pierre deviennent une métaphore appuyée de la maladie et de l’exclusion, mais le symbole finit par s’alourdir jusqu’au ridicule, surtout lorsqu’il passe par le regard d’ados qui semblent avoir séché pas mal de cours de bio. Par moments, Julia Ducournau tente de flirter avec le fantastique à la manière du Règne Animal de Thomas Cailley, mais la comparaison est limitée : chez Cailley, la mutation sert un récit limpide et émotionnellement fort ; chez Ducournau, elle reste un gimmick esthétique, vaguement inquiétant, qui peine à s’incarner.

Résultat : plus de deux heures de mise en scène hésitante, de visions éparses et de dialogues qui piétinent, pour aboutir à une explication balancée dix minutes avant la fin. C’est long, et franchement frustrant. Pas étonnant que le film soit reparti bredouille du dernier Festival de Cannes où il était en compétition.

Au casting, la jeune Melissa Boros (Le Silence de Sibel…) fait de son mieux pour incarner son personnage, mais son inexpérience est palpable et ne parvient pas vraiment à charmer ni à donner envie de savoir ce qui va lui arriver (si tant est qu’il lui arrive quelque chose, n’est-ce pas). Autour d’elle, Golshifteh Farahani (Lire Lolita à Téhéran, Roqya, Tyler Rake…) est sublime (comme toujours) et parvient à véhiculer un peu d’émotion à travers cette fable maussade sur la culpabilité. Seul, Tahar Rahim (Monsieur Aznavour, Madame Web, Désigné Coupable…), magnétique et méconnaissable, sauve les meubles. Son interprétation fiévreuse, parfois un peu too much façon Joaquin Phoenix en Joker, insuffle une intensité que le scénario, lui, n’arrive jamais à atteindre.

En conclusion, Alpha est une œuvre confuse, symptomatique d’une cinéaste jugée brillante bien trop vite et qui, cette fois, semble se perdre dans ses obsessions au lieu de les transcender. Un rendez-vous manqué qui se résume à une promesse avortée. À éviter.